Longtemps, la notion de puissance alimentaire a été réservée à un petit groupe de pays capables de mettre leur force agricole et alimentaire au service de leurs visées géopolitiques. Pourtant, depuis quelques années, le concept a dépassé ses cadres historiques et s’est vu convoqué par de nouveaux acteurs conscients du rôle que peut jouer l’objet agroalimentaire dans l’affirmation de leur puissance internationale. Exemple de ce mouvement général, la Turquie s’est elle aussi tournée vers « l’arme alimentaire » pour servir ses intérêts stratégiques. Entre effets d’annonce et difficultés structurelles, l’idée d’une puissance alimentaire à la turque interroge.

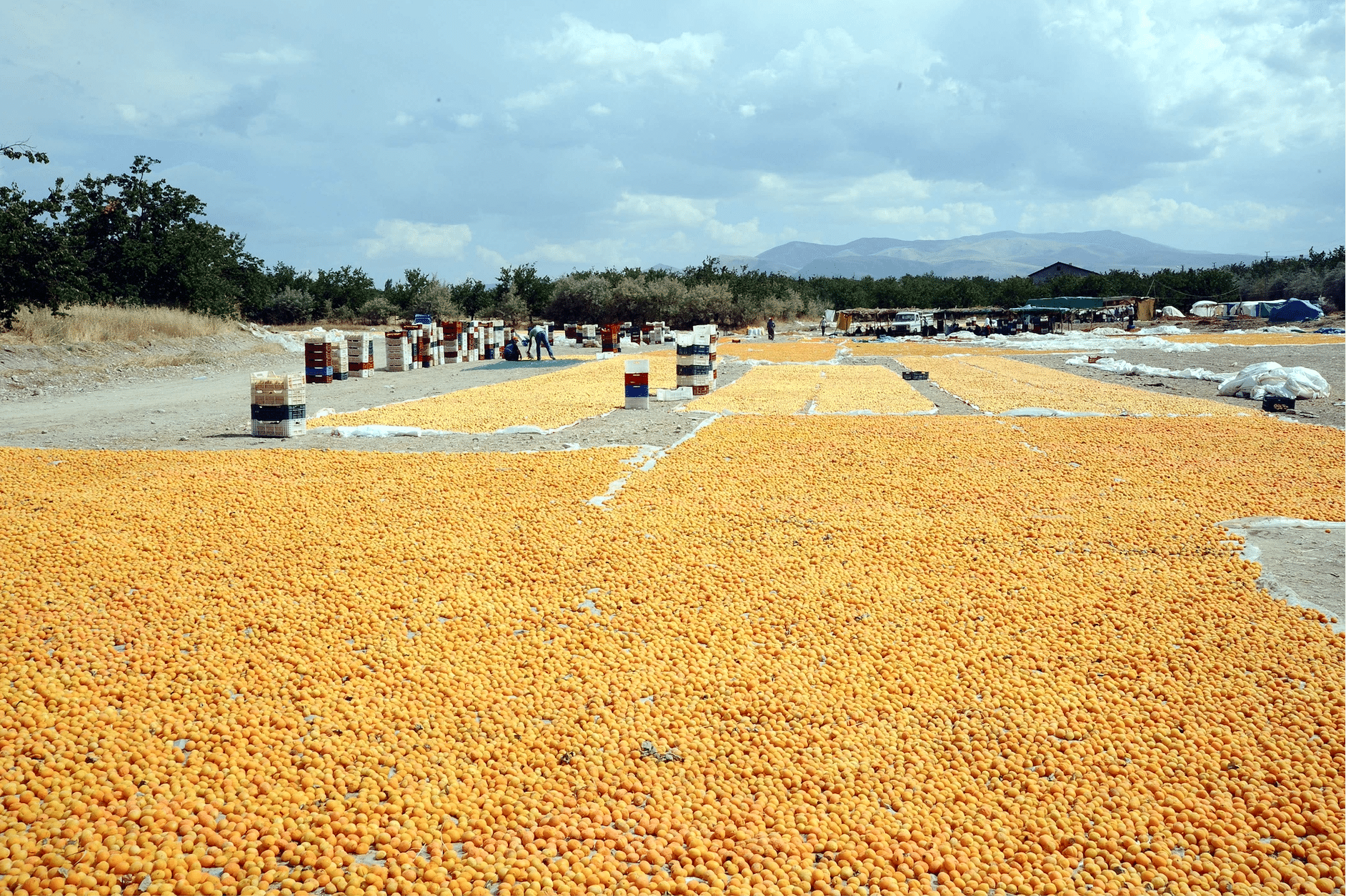

Septième puissance agricole du monde et première au Moyen-Orient, leader dans la production de plusieurs denrées agricoles (noisettes, cerises, figues, lentilles, abricots, etc.), la Turquie peut, en outre, se targuer d’une balance commerciale agricole légèrement excédentaire (+ 4,9 % selon les données de Türkstat). Une bonne santé apparente renforcée par un secteur agroalimentaire lui aussi conquérant. Longtemps repliée sur le marché intérieur, l’industrie agroalimentaire turque cherche aujourd’hui, dans le sillage de ses leaders (Anadolu Efes, Yıldız Holding, Tiryaki Gıda, Eti, Beta Food…), à devenir un interlocuteur respecté sur le marché international. Les acquisitions successives par le conglomérat Yıldız Holding du chocolatier belge Godiva en 2007, puis en 2014 de la société United Biscuits (comprenant dans son portefeuille les marques BN, Delacre ou McVitie’s) ont ainsi mis le secteur agroalimentaire turc sur le devant de la scène financière. De même, la récente levée de fonds de plus de 450 millions d’euros menée tambour battant par la société Ülker (elle aussi propriété de Yıldız Holding) pour développer ses activités, en particulier à l’étranger, a démontré la volonté de certains grands groupes turcs de renforcer leur présence sur le marché mondial.

Un colosse aux pieds d’argile

Des données enviables que beaucoup considèrent pourtant comme l’arbre cachant la forêt. La découverte dans le département oriental de Mardin, à la fin du mois de novembre 2018, d’un entrepôt stockant depuis plusieurs semaines plus de 30 tonnes d’oignons a mis le feu aux poudres et suscité en quelques heures une vive réaction politique et médiatique. Le sujet est sensible. Produit de base de l’alimentation en Turquie, l’oignon a en effet vu en un an sa production diminuer – atteignant 1,93 million de tonnes contre 2,13 millions l’année précédente – et son prix moyen au kilo augmenter de 267 % (TÜIK, 2018). Cet événement, que les journaux ne tardèrent pas à qualifier de « guerre de l’oignon », illustre à lui seul les questions qui planent aujourd’hui sur un modèle agroalimentaire de plus en plus instable.

Au premier rang des interrogations, l’inflation galopante qui mine depuis plusieurs années l’économie turque et érode d’autant le pouvoir d’achat des ménages. Malgré les annonces du gouvernement et notamment du président Erdoğan affirmant sa « détermination à réduire le taux d’inflation à un seul chiffre », la réalité quotidienne de la population est celle du douloureux constat d’une augmentation vertigineuse et prolongée des prix.

Dans ce contexte morose, la stagnation de la consommation de viande est devenue exemplaire des évolutions que connaissent depuis quelques années les secteurs agricoles et alimentaires turcs. Point de raisons diététiques, environnementales ou éthiques derrière cette stagnation, mais bien les difficultés économiques rencontrées par une part grandissante des ménages : depuis 2007, le prix moyen de la volaille a ainsi augmenté de 238 % et celle de bœuf de 290 % ! Le constat du journaliste et écrivain Ali Ekber Yıldırım est amer : « Manger de la viande est devenu un luxe désormais réservé à une infime partie de notre population[1]. »

Cette situation, beaucoup d’observateurs y voit aussi le résultat de l’ouverture depuis plusieurs années de l’agriculture nationale au marché international et du recours aux importations comme variable d’ajustement en période de crise. Au mois de juin 2018, le quotidien d’opposition Cumhuriyet dressait ainsi une liste détaillant par le menu l’origine des denrées alimentaires arrivant sur les étals des primeurs, bouchers et autres épiciers : blé et maïs importés de Russie, riz des États-Unis, haricot sec et pois chiche d’Inde, du Mexique ou du Canada, viande rouge de France, de Pologne ou de Bosnie-Herzégovine, etc. Une situation préoccupante pour la souveraineté alimentaire du pays à moyen et long terme, mais aussi un gros caillou dans la chaussure d’un gouvernement voulant afficher, via sa supposée puissance agroalimentaire, son influence politique.

A lire aussi : Le luxe alimentaire : un vecteur de la puissance culturelle de la France dans le monde

L’aide alimentaire : nouveau cheval de Troie diplomatique ?

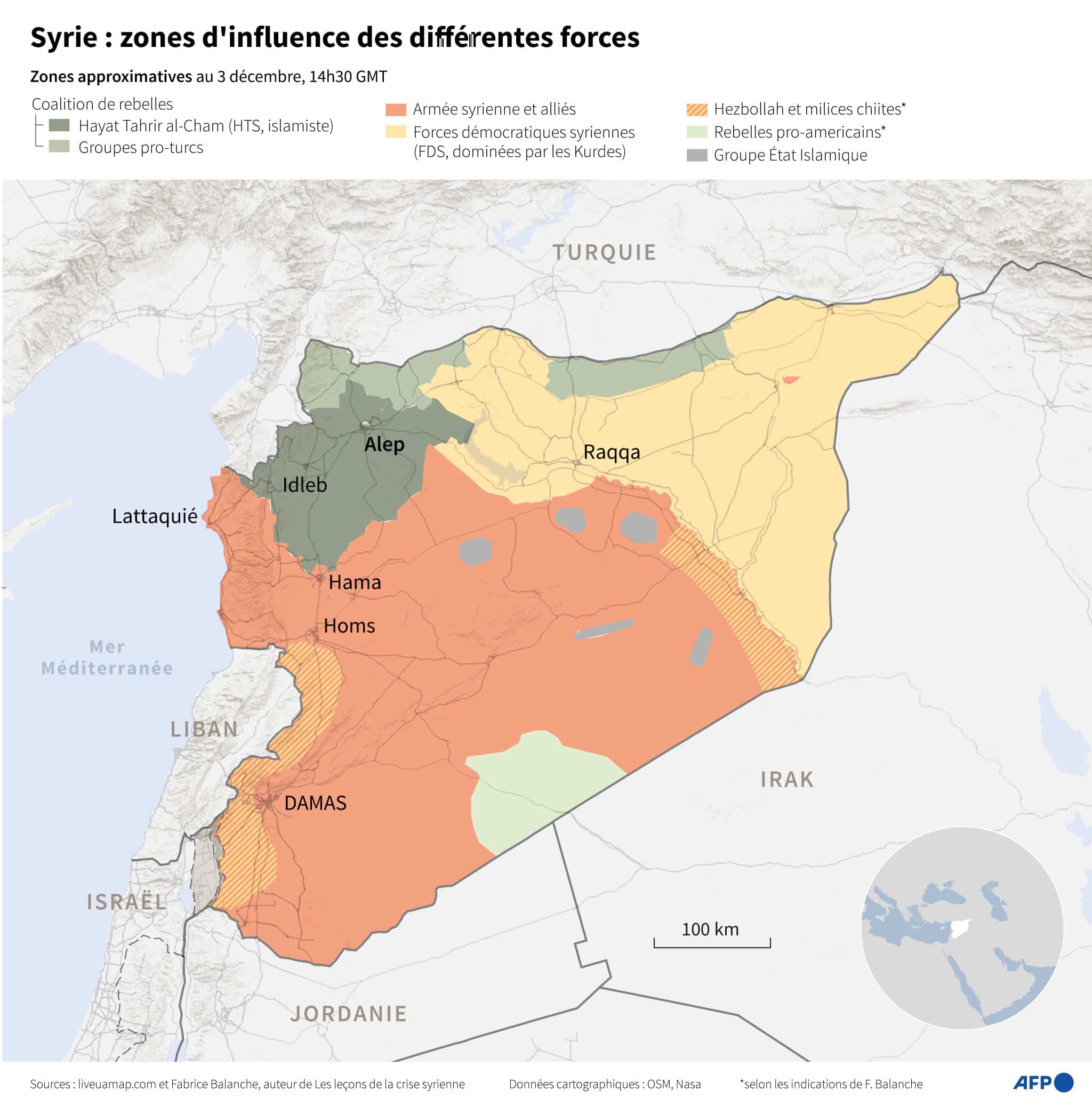

Entre la conjoncture domestique peu reluisante et les déclarations officielles empreintes de verve et d’autorité, le fossé est frappant et ne cesse de se creuser. Au début du mois d’août 2020, alors que l’opposition, par la voix du député Lütfü Türkkan, interroge le bien-fondé du recours systématique aux importations de blé, le vice-président Fuat Oktay, en visite officielle sur les ruines encore brûlantes du port de Beyrouth, annonce la volonté de la Turquie de venir en aide à la population beyrouthine : mise à disposition du port de Mersin, livraison de médicaments et de matériel médical ainsi qu’envoi de blé et de farine aux centaines de milliers de victimes. L’exemple libanais n’est pas isolé. La médiatisation par les médias pro-gouvernementaux de la campagne d’aide à la Libye menée par l’ONG İnsani Yardım Vakfı réputée proche de l’AKP avait déjà montré l’importance accordée par la diplomatie turque à l’aide alimentaire comme moyen d’affirmer sa présence au sein d’une région politiquement instable.

L’intérêt pour cette forme particulière de soft power, Ankara n’en fait pas mystère. Invité à prendre la parole lors du colloque annuel du think tank turc SETA au mois d’août 2018, le ministre des Affaires étrangères Mevlüt Çavuşoğlu assumait sans ambiguïté cette nouvelle orientation stratégique : « Nous montrons au monde la puissance du pays aussi bien de manière dure sur le terrain militaire que de manière plus douce autour de la table des négociations. » Rien d’étonnant, donc, à ce que l’aide humanitaire – et notamment alimentaire – se soit fait une place au sein de l’arsenal politique et diplomatique turc. En 2019, la Turquie pouvait ainsi s’enorgueillir d’être le « pays le plus généreux du monde » avec un budget de 7,6 milliards de dollars alloué à l’aide humanitaire, bien loin devant les États-Unis ou l’Europe. Suffisant pour parler de soft power ? Par-delà les effets d’annonce, la position turque ne semble toutefois pas avoir connu de révolution significative : la confiance en un pouvoir de commandement fort, fondé sur la coercition, demeure la clef de voûte de la politique internationale turque.

Alimentation et soft power, un rendez-vous avorté ?

Du côté des restaurants, leur multiplication à partir de la fin des années 1980 a certes popularisé un petit nombre de plats totems (döner kebab, brochettes, pâtisseries, etc.), mais a parallèlement façonné l’image d’une cuisine basique, peu reluisante et à l’hygiène parfois douteuse. Là où les références culinaires françaises, japonaises ou encore indiennes ont, au fil du temps, connu une montée en gamme – grâce notamment au travail de leurs entrepreneurs immigrés et à la capacité de certaines personnalités à en devenir l’incarnation –, la référence turque, quant à elle, n’a pas réussi de réelle diffusion au sein du spectre social. Si ses gesticulations viriles et grotesques ont certes fait de Nusr-et le boucher le plus célèbre du monde[2], peu de chefs turcs ont jusqu’à présent réussi à mettre leur réputation domestique au service de la promotion de la cuisine anatolienne hors des frontières nationales. La nomination du chef Mehmet Gürs et de son restaurant Mikla au sein de la désormais célèbre liste The World’s 50 Best Restaurants, si elle a agité le landerneau gastronomique stambouliote, n’a malheureusement eu que peu d’effet sur l’image de la cuisine turque auprès du grand public.

Du côté des fabricants aussi, l’action en faveur d’un soft power culinaire à la turque laisse songeur. Affichant des résultats d’exploitation plus que flatteurs (150 millions de chiffres d’affaires pour la société allemande Garmo AG en 2019), engagés dans des stratégies commerciales d’ouverture et de diffusion internationale (Marmara Grubu est présent dans la majorité des pays européens), ceux-ci ont moins fait le choix de séduire le grand public que de renforcer leur présence sur le marché ethnique et communautaire. Les tentatives répétées du groupe allemand Suntat pour se positionner sur le marché halal – à travers les produits de boucherie mais pas uniquement – montrent que les logiques commerciales sous-jacentes se résument avant tout à la conquête de marchés spécifiques.

[1] Ali Ekber Yıldırım, Üretme Tüket. İthalat-Siyaset-Rant Kıskacında Tarım, Istanbul : Sia Kitap, 2020, p. 147.

[2] Le succès de Nusr-et est aussi celui de la holding Doğus, propriétaire de l’ensemble de ses restaurants turcs, ainsi que de ceux de Dubaï, Abu Dhabi, Doha, Jeddah, Mykonos, Miami et New York.